Un álbum de Jacques Martin

Archivado en: Cuaderno de lecturas, sobre "Roma, Roma"

De los tres grandes discípulos que tuvo Hergé, Edgar P. Jacobs se me antoja el auténtico delfín; Bob de Moor, el más humilde y abnegado; y Jacques Martin, el de personalidad más pronunciada. En 1956, cinco años después de que Jacobs pusiera en marcha la serie de Blake y Mortimer, a la zaga de Tintín en la plana mayor de la Línea Clara, Martin alumbraba Alix, la colección que cierra el triunvirato de lo mejor de la Historia de Cómic por encima de escuelas y fronteras. Lástima que los trabajos de Bob de Moor en Tintín, Lefranc -otra delicia de Martin- e incluso en Blake y Mortimer fueran en detrimento de Cori el grumete, la serie de Bob de Moor que apuntaba a esa plana mayor de la historieta belga, en la que, sin duda, debería figurar. No alcanzo a comprender por qué no lo hace. Pero tengo el convencimiento de que algún día lo hará.

A la espera de que llegue ese momento, desde hace treinta años colecciono y atesoro los álbumes de Alix que mi siempre limitado presupuesto y la azarosa publicación de la serie en España me permite. Los primeros que atesoré fueron El príncipe del Nilo (1974), El hijo de Espartaco (1975), El Fantasma de Cartago (1977) y La cólera del volcán (1978) en su edición de Norma de comienzos de los años 80. Con el tiempo he llegado a hacerme con La garra negra (1959) publicada por Oikos Tau -una de las más preciadas ediciones españolas de la serie- y en París en 2000, en una de esas maravillosas librerías de cómics del bulevar de Saint-Michel, compré El emperador de China (1983). Lógicamente, aquélla era una edición francesa de Casterman, como también lo es la de Roma, Roma, que adquirí en la caseta de una librería gala en la feria del libro de 2010. De su lectura vengo a dar cuenta en estas líneas.

Aunque esa avidez de aventuras de Alix -y el deseo de entender las canciones de Léo Ferré- fue la que impulsó mis primeras lecturas en francés, vaya por delante que mi precario dominio de la lengua de Baudelaire, en la que no he tenido más maestro que mis aficiones, ha podido hacer que se me pase por alto algún detalle. Dicho esto, vamos sin más preámbulo al asunto.

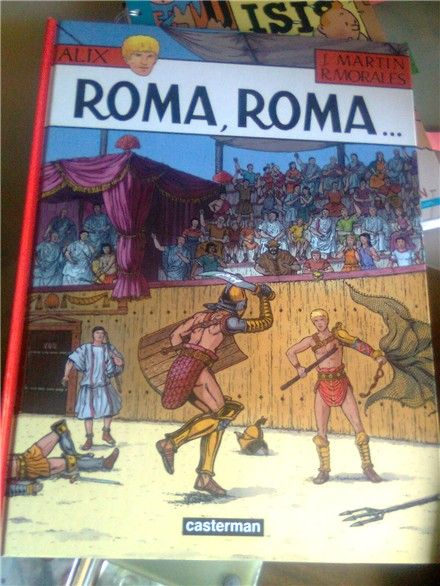

Como calculó ocurrirá a cuantos se acercaron por primera vez a la Roma de tebeo en la distintas entregas del Jabato de Víctor Mora -bajo el seudónimo de R. Martin- y Francisco Darnís, lo primero que siempre llama la atención en Alix -como en todo el cómic belga respecto al del resto del mundo- es su lujo de detalles, su minuciosidad. Nada que ver con los rudimentos del, por otro lado entrañable, paladín íbero. Dibujado por Rafael Moralès con la colaboración en los personajes de Marc Henniquiau y coloreadas por Dina Kathelyn, desde esa primera viñeta, en comparación con el resto de los tebeos ambientados en la antigüedad clásica, Roma, Roma, como el conjunto de las aventuras de Alix, es arte mayor.

El trabajo de Martin, ya aquejado de sus problemas con la vista, se reduce al guión. Disperso desde comienzos de los años 80 en series tan sobresalientes como Jhen y Arno, a las que en la década siguiente se unieron otras igualmente encomiables -Keos, Loïs, Orion-; y por supuesto en Lefranc, su primera creación, Martin no daba para más. Percibo pues alguna diferencia entre los dibujos de La garra negra, originales de Martin, y estos de Moralès. Algo así como lo que varía entre las estampas originales de Jacobs para Blake y Mortimer y las de André Juillard. Sin que este Alix de otros, por supuesto, llegue a caer nunca en ese desinterés que se apoderó de Mortadelo y Filemón cuando Ibáñez fue sustituido por un equipo editorial en la creación de sus queridísimos personajes, me quedó con los dibujos de Martin. Incluso he notado cierta desproporción respecto al paisaje en el niño que se precipita al vacío en la última viñeta de página 37.

Haciendo honor a su título de maestro del cómic histórico, en esta ocasión, Martin nos lleva a la Roma en la que Pompeyo intriga contra César. Su asunto, digno de una de esas novelas históricas que tanto gustan al común del público lector, se inicia con una bacanal que está teniendo lugar en una villa próxima a Ostia, la del senador Cayus Quintus Arenus. Julia, la esposa de éste, ha soñado con una matanza que tendrá lugar esa misma noche y todo lo imaginado en aquella pesadilla se está cumpliendo. Así las cosas, ordena a sus esclavos que preparen urgentemente sus caballos para huir a Roma mientras se acerca una nave.

Los malos presagios de Julia no tardan en confirmarse. De la embarcación se baja una pequeña tropa, aparentemente capitaneada por Alix, que, tras ser recibida amablemente por el senador, entra a sangre y fuego en la villa. Sólo consigue huir Julia, quien al llegar a Roma pone a las autoridades en conocimiento del asalto de su casa. Al día siguiente, Alix es detenido y encerrado en una mazmorra.

Julio César, que a la sazón se encuentra en su campaña de las Galias, es puesto en antecedentes sobre el asunto mediante un sistema de palomas mensajeras que está a punto de fallar cuando un galo se dispone a alcanzar al ave con una de sus saetas. Su hijo le recuerda entonces que los romanos incendian la casa y hacen prisioneros a quienes hieren a sus palomas. Estas viñetas, estos apuntes didácticos, lejos de suponer un paréntesis en la narración, la ilustran con datos ante cuyo rigor hay que descubrirse. Los semáforos -torres con un sistema de señales mediante hogueras- también jugarán un papel determinante entre las comunicaciones de Julio César -con el Rubicón aún por cruzar- y sus partidarios en Roma.

De momento (pág. 12), tras leer el contenido del mensaje a cuya portadora está a punto de derribar el imprudente galo, el gobernador de las Galias deduce que la detención de Alix obedece a una maniobra de Pompeyo y ordena que una partida de "molochistas" -una horda que antaño sembró el terror en la Toscana pero que ahora forma una de las tropas mas fieles a César- rescate a Alix de su prisión. En efecto, así es.

Libre de nuevo, Alix deberá descubrir quien le ha suplantado en la matanza. Éste ha sido ha ido Sulcius, primer actor de la compañía que anima el gran teatro de la ciudad, próximo a la casa de Pompeyo. Lo hace con tan poco éxito que, para dar al pueblo ese siniestro circo de los romanos, decide decapitar de verdad a prisioneros cuando el drama que representa se refiere a estas ejecuciones.

Descubierto por Alix, Sulcius consigue escapar tras una peripecia en las cloacas de la ciudad. Detenido por los legionarios que patrullan la ciudad durante la noche, el actor reclama la protección de Pompeyo y en efecto, el cónsul le libera.

A la mañana siguiente, mientras repone fuerzas en una taberna, es Julia quien le reconoce. La viuda se encuentra con un grupo de esclavos -a los que curiosamente llama servidores- que portan su litera. Les ordena que den caza a Sulcius. Viéndose acorralado, el actor se da a la fuga tomando como rehén a un niño que juega con su madre en la taberna (págs. 34 y 35). En efecto, es el mismo que se me antojará desproporcionado en la viñeta ya aludida.

Detenido de nuevo Sulcius y descubierta la jugada de Pompeyo por César, el emperador envía un ultimátum a su antiguo enemigo, para que llegue a una inteligencia con él y rehabilite a Alix. So pena de incendiar las villas de sus partidarios. Pompeyo se aviene pues a razones.

Cuando se está celebrando su juicio en la curia, el dueño de un grupo de gladiadores compra al actor para que luche en sus espectáculos. El asesino de Cayus Quintus ya se da por muerto cuando el amo de los gladiadores le ofrece una poción vigorizante. Si bien esta fórmula no procura los prodigios de la de Astérix, al menos nos la recuerda. De hecho, una vez en la arena, Sulcius consigue vencer a todos sus rivales. Cuando acaba con ellos desafía a Alix, que se encuentra entre los espectadores, a que baje a pelear con él. A nuestro joven paladín no le queda más remedio que aceptar el desafío. Su rival ya le tiene acorralado cuando Enak, el fiel amigo de Alix, atraviesa a Sulcius con un par de flechas. Como así lo hace saber, ha sido el propio Pompeyo quien, obedeciendo la orden de César expresa en el mensaje que lleva la última paloma del álbum, ha condenado a muerte a Sulcius.

Amén de esa aventura inmersa en la antigüedad clásica, que sin duda es, Roma, Roma encierra toda una denuncia de la corrupción política, lacra que -según el gran Jacques Martin, indiscutiblemente uno de los mejores guionistas de la historia del Noveno Arte- se remonta a los orígenes de la política misma.

Publicado el 15 de septiembre de 2011 a las 13:15.